En rénovant des vieux bâtiments de Tel-Aviv construits dans les années 30, on remarque que pas mal de matériaux de construction, comme le carrelage, le bois ou même le verre, sont estampillés « Made in Germany ». Ce qui est assez surprenant puisque que l’Allemagne était nazie à cette époque.

L’explication se trouve dans un accord passé entre le régime nazi et le mouvement sioniste. Les nazis cherchaient un moyen de se débarrasser à bon compte des Juifs allemands et également de briser le mouvement de boycott mondial à leur encontre. Les sionistes, eux, avaient pour objectif principal de favoriser l’immigration juive en Palestine et de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de leur projet de création d’un État juif sur ce territoire.

L'accord Haavara: un pacte avec le diable

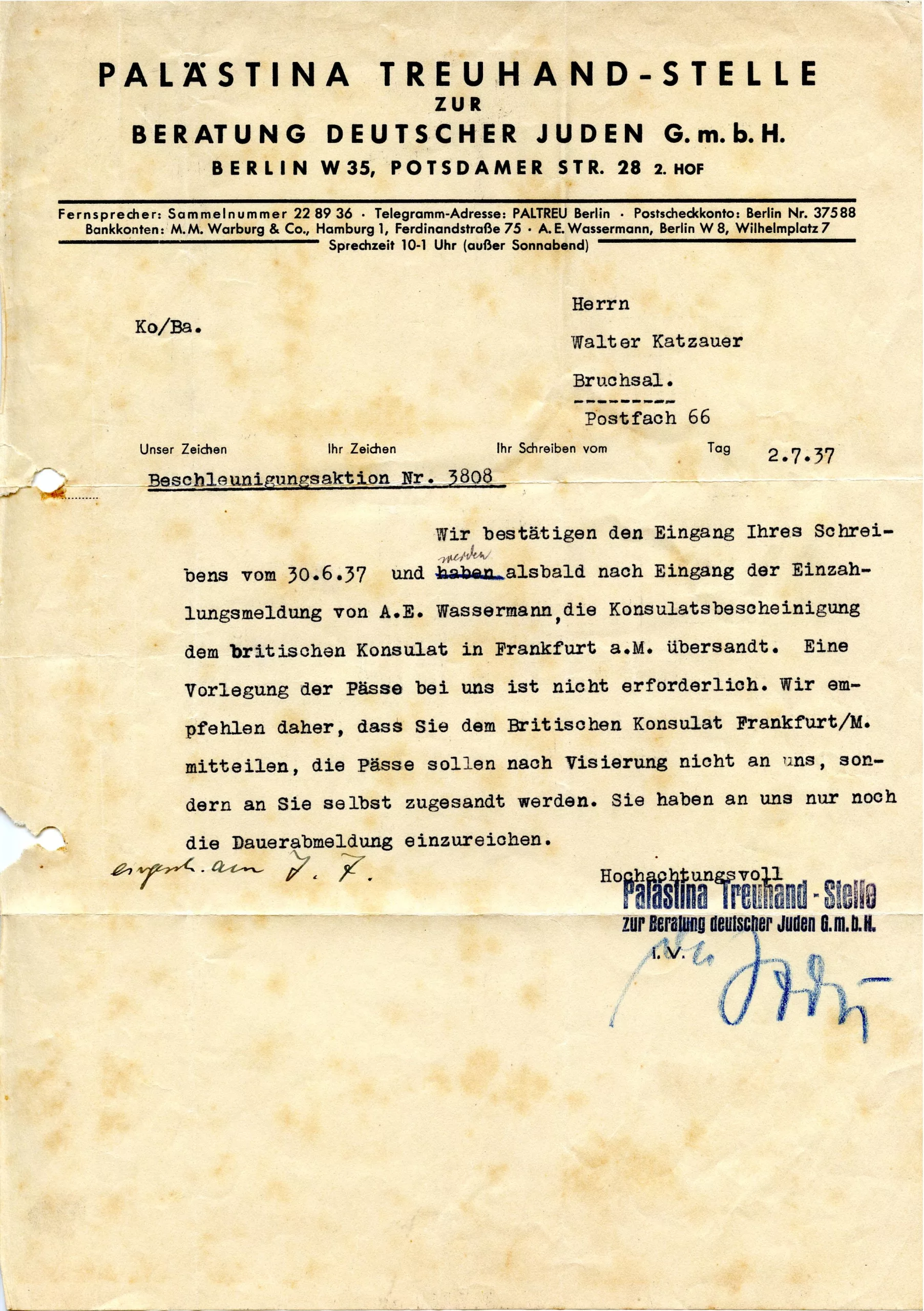

Un accord a donc été négocié, notamment par Haïm Arlozorov, alors ministre des Affaires étrangères de facto de l'Agence juive et représentant du parti sioniste Mapaï, avec les autorités nazies. Cet accord a permis aux Juifs allemands de quitter l’Allemagne pour la Palestine, à condition qu'ils vendent au préalable une partie de leurs avoirs (tels que leurs magasins, usines, etc.) aux autorités allemandes. Les fonds générés grâce à ces ventes ont ensuite servi au mouvement sioniste pour l’achat de matériel allemand. Ces biens étaient expédiés en Palestine afin d’y être revendus, le produit de cette revente étant partiellement reversé aux émigrants allemands, tandis qu’une autre partie était conservée par le mouvement sioniste pour contribuer à la construction de l’État juif.

C’est ainsi que des marchandises portant la mention « made in Germany », telles que certains matériaux de construction, ont été utilisées dans les bâtiments de Tel-Aviv.

L'accord connu sous le nom de « Haavara » est resté en vigueur de 1933 à 1939. Il a permis à environ 60 000 Juifs allemands, principalement issus de milieux aisés, d'émigrer. Cette mobilité était conditionnée par la nécessité de disposer de ressources financières suffisantes, exigées tant pour quitter l'Allemagne que pour s'établir en Palestine selon les critères de ressources fixés par les autorités britanniques.

Le sauvetage d'une partie des architectes juifs allemands

Bien que l’accord Haavara ne concerne pas spécifiquement les architectes du Bauhaus, il a indirectement permis à certains d’entre eux, d’émigrer en Palestine et d’y poursuivre leur travail. Cela a contribué à l’essor de l’architecture moderniste à Tel-Aviv, notamment dans le quartier de la Ville blanche, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un accord controversé

L’accord divisa profondément le mouvement sioniste et les communautés juives de l'époque, en particulier ceux qui soutenaient le boycott complet de l'Allemagne nazie, comme le Congrès Juif Mondial. Les sionistes révisionnistes emmenés par leur chef Zeev Jabotinsky y étaient farouchement opposés. Haïm Arlozorov fût d'ailleurs assassiné sur la plage (près de l’actuel Hilton) à Tel-Aviv le 10 juin 1933, deux jours après son retour d’Allemagne. On a longtemps soupçonné les partisans de Jabotinsky d’être derrière cet assassinat politique. Les auteurs courent toujours.

Cette affaire a été révélée début des années 80. Elle alimente depuis, les théories du complot sur une prétendue collusion entre les sionistes et des nazis.

Pour aller plus loin sur cette histoire suprenante:

- Livingstone’s Nonsense on Hitler Nonetheless Touches Raw Zionist Nerve, Haaretz, 2016

- When Zionists made deal with the Nazis, Jerusalem Post, 2009

- De quoi le mythe de la collaboration des sionistes et des nazis est-il le nom ?, Conspiracy Watch, 2018

- The Transfer Agreement and the Boycott Movement: A Jewish Dilemma on the Eve of the Holocaust, Yad Vashem Studies, 1998